| 廣西新聞網 > 專題 > 時政 > 中國夢·大國工匠篇 > 滾動新聞 > 正文 |

【NO.032】 雕玉先雕心——玉雕大師李克生和他的“水上漂”鼻煙壺 |

2017年09月26日 10:22 來源:中國網 編輯:覃鴻圖 |

|

廣東揭陽,因其是潮汕文化的發源地而被廣為知曉;但不為人知的是,揭陽還著有“亞洲玉都”的稱號。這里不是玉石產地,卻有著巨大的玉器產業,每年營業額達到480億元以上。像很多扎根揭陽的手工匠人一樣,來自潮州的南派玉雕名家李克生,也在這里創辦了自己的玉雕工作室。

在位于揭陽市陽美村的工作室里,李克生和徒弟們正在忙碌著,而他有項拿手絕活:制作可以“水上漂”的鼻煙壺。

對于玉雕手藝人來說,制作鼻煙壺并非難事。原為西洋之物的鼻煙壺在傳入中國后,融入了中國藝術風格,在清代美學工藝上大放異彩。但鼻煙壺想要漂在水面上,需瓶身輕盈,壁如薄紙,內側還要被打磨地晶瑩剔透。這項制作“水上漂”鼻煙壺的技藝在明清之后由于戰亂等諸多因素,曾一度斷代斷層。李克生經過多年鉆研試驗,查閱各種資料,尋訪民間手藝人,用古法結合新工藝,終于復原失傳已久的鼻煙壺掏膛工藝,從而達到了“水上漂”的效果。

李克生復原這項失傳已久且斷代的技藝,是偶然也是必然。李克生出生在崇尚工藝的古城潮州,父親是制作潮州大鑼鼓的手藝人,從小李克生便耳濡目染,看各種木材經過各種工具的精雕細琢,在父親手中變幻成精致的大鑼鼓。父親常常對李克生說,不要小看他那些制作大鑼鼓的工具,每一件都有很大的作用。后來,為復原掏膛工藝一籌莫展的李克生偶然想起父親留下的工具,看到安置在鼓內的鋼絲時突受啟發,研制出了具有彈性的掏針,而經他復原重新煥發生機的整套制作技藝,也慢慢在潮汕地區流傳開。

制作一個能夠“水上漂”的鼻煙壺,大約需要選料、切料、打胚、掏膛、設計、雕刻等幾項工序。

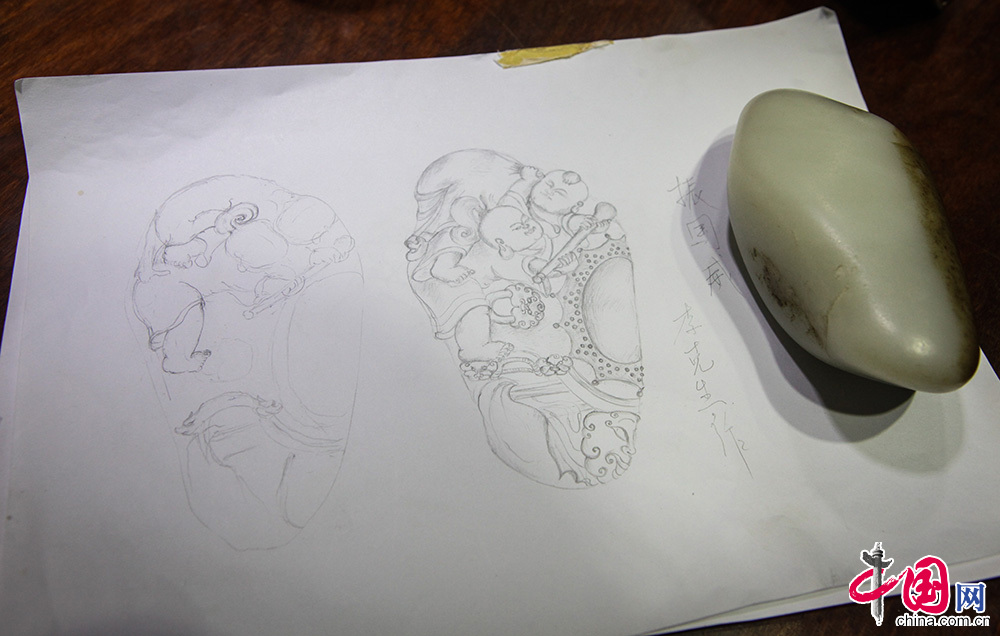

拿到一塊玉石材料后,要根據成色和完整度等判斷是否適合制作鼻煙壺,再畫出輪廓。如果在切割后發現里面有裂痕,那選料就是失敗的。因此要先了解透玉石,這在熱愛玉石的李克生眼中,就是“與玉石交流、交心”。

在看到一塊玉石材料時,想要制作什么作品,李克生心中便有了大致的想法。要根據每塊玉石的質地和紋理,設計不同的圖案。受父親影響,李克生對潮州大鑼鼓有著特殊的情感,在潮州地區敲鑼打鼓也寓意著吉祥,因此他根據這塊和田玉籽料的形狀設計出以振國威、振家聲為主題,孩童敲鑼打鼓的圖案。中國網記者 倫曉璇 攝

原料選好后,要把多余的地方切割掉。材料切好后,便進行打胚,也就是打磨出鼻煙壺的形狀,隨后便是“水上漂”技藝的秘訣所在:掏膛。將壺身掏至薄胎,手感圓潤、輕若無物、壁如薄紙,方可漂浮水面。

李克生十六歲那年進入潮州二輕玉雕廠成為了一名學徒,懵懂間從此與玉雕結下了半生的不解之緣。

李克生展示了他進行掏膛的工具:一根頭部彎曲的掏針。掏針的硬度要適中,太硬無法調節彎曲角度,太軟則無法著力。掏膛時,要先挖一個小孔,然后用工具一點點掏空膛內,還要及時調整力度和彎曲角度。

掏膛時,要先挖一個小孔,然后用工具一點點掏空膛內,還要及時調整力度和彎曲角度。中國網記者 倫曉璇 攝

隨后在瓶內灌入金剛砂,通過高速轉動讓砂撞擊瓶壁,反復打磨拋光,這個過程需要至少五種粗細程度不同的金剛砂,隨著工藝深入,放入的金剛砂由粗至細,難度也越來越大。工匠不但要技藝高超,還要心如止水,稍有分神便很容易破壞瓶身,前功盡棄。

李克生在傳承傳統鼻煙壺制作的同時,與時俱進創作了很多傳統與現代結合的作品。在這塊名為《羊城•印象》的玉牌上,珠江分隔兩岸,一側是象征羊城歷史文化的五羊雕像,一側是象征廣州蓬勃發展新貌的廣州塔,作品背面則在玉雕中傳統的“子岡牌”上巧妙雕刻廣州市花——木棉花。中國網記者 倫曉璇 攝

除了內容創新,李克生也在技藝上不斷創新。鼻煙壺的圖案在燈光下變得栩栩如生,富有立體感。中國網記者倫曉璇攝

在欣賞李克生的作品時,不難發現這些新穎的想法。玉雕除了要有扎實的繪畫、雕刻、書法等基本功底,還要有深厚的文化底蘊。呈現在作品上的,是創作者在文化、歷史等領域的積淀。李克生很多玉雕作品靈感都來源于潮州文化,也與時俱進創作了很多傳統與現代結合的作品,這得益于李克生長期以來的積累和學習。從未停止過學習,積極接受新事物的他在兒子眼中就是一位“終生學習者”。

盡管已經碩果累累,但李克生還是一絲不茍,精益求精,以匠心對待每一件作品。而在他看來,所謂的工匠精神其實就是堅持,憑借發自內心的熱愛,不斷完善自己,發掘自己,做到極致。每雕好一件作品,都是為后人留下的瑰寶。

如今,在李克生的徒弟中,很多人都是慕名前來,主動拜師學藝,他們中有功底深厚的工匠,也有年僅十幾歲,白紙一樣的“00后”。徒弟許澤榮,被認為是目前深得李克生真傳的一位。已經成家的他在潮州也有自己的加工作坊,慕名而來往返兩地學藝。中國網記者 倫曉璇 攝

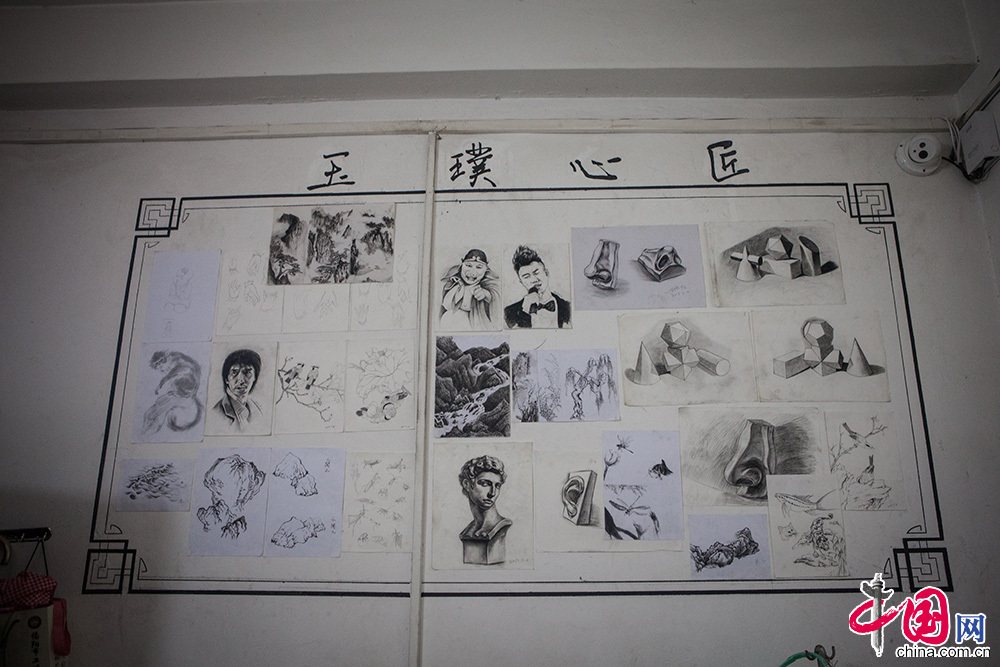

根據徒弟們的功底和性格,李克生會因材施教,發掘每個人的特長。但不管資質如何,李克生總要叮囑徒弟們先把自己的素養和思想修行好,“雕玉先雕心”。工作室的墻上掛著徒弟們的繪畫習作。晚飯后,李克生經常指導徒弟們進行繪畫練習。中國網記者 倫曉璇 攝

在潮汕地區,很多掌握“水上漂”技藝的工匠,都是李克生的徒子徒孫,開枝散葉,發揚廣大。除了“徒子徒孫”的傳承,李克生兩個兒子也都進入了玉雕行業。小兒子李楚從小經過父親在傳統文化領域的培養,耳濡目染,大學畢業后水到渠成,加入了玉雕行業。

91年出生的李楚坦言,自己與同齡人相比,多了一份成熟。起初,他也有過徘徊,那些從小看到大的技藝,到自己操作時卻發現并不容易,一切也要從新開始。如今,技藝愈發嫻熟的他常與父親商討創作思路,而大學學習的中文專業,也為他創作提供了更好的文化基礎。在他眼中,父親的一些創作思路,甚至比年輕人更有創意。而對于李楚而言,自己也似乎肩負了使命。出生在信息爆炸年代的他始終堅信,手工藝仍是無法替代的,好的東西永遠會被人們接受。對于未來,這個年輕人希望自己能在父親原有工藝的基礎上,創新出自己的風格,把玉雕傳承下去。 |

|

掃一掃在手機打開當前頁

|