| 廣西新聞網 > 專題 > 焦點 > 溫暖中國——網絡媒體新春走基層 > 最新報道 > 正文 |

【網絡媒體走轉改】“婺風”剪紙鬧新春 |

2017年02月08日 20:53 來源:婺城新聞網 編輯:韋仲達 |

|

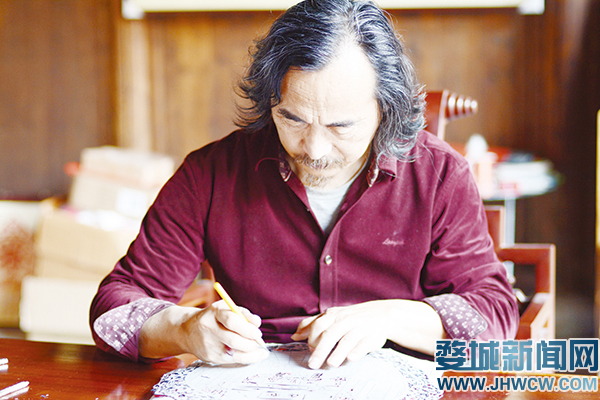

“金雞報曉”、“松鶴延年”、“桃李爭春”、“牡丹棲鳳”……年年月月,月月年年,走進婺城的鄉里人家,一朵朵萬年紅的窗花飽含著濃濃的年味,傳承著古樸的民俗,傳遞著婺城百姓迎春納福的美好祝愿。 除卻年關時的窗花,還有元宵里的紅燈籠、重陽堂前的百壽圖……金華剪紙藝術伴隨華夏文化源遠流長,既融入其中,又自成一系,以其獨特的表現方式演繹著千百年來傳統藝術共同的母題。 然而,在過往數十年的歲月里,受到近現代工業發展的沖擊,剪紙藝術與很多傳統藝術一樣,日漸沒落,甚至出現了文化斷層。然而,在婺城,王風、陳素月、詹東明等藝術家前仆后繼,讓這藏于深閨中的草根技藝在大眾藝術圈占據一席之地,成功推動金華剪紙入圍浙江省第五批非物質文化遺產代表性項目名錄,更讓這“遺產”級的剪紙藝術和生活一起煥發出了新的活力。 金華“第一剪”王風:愿剪紙藝術代代傳 錦瑟無端五十弦,一弦一柱思華年。午后的暖陽透過窗子打在身上,白發蒼蒼的老人坐在藤椅里,戴著老花鏡,左手捏著一張剛折疊好的紅紙,右手從衣兜里掏出一把小剪刀,不假思索地剪起了金雞,樂呵呵地笑,仿佛從來都是這般胸有成竹,仿佛可以剪到天荒地老…… 王風,原籍義烏,1922年出生,抗日時參加革命,1944年加入中國共產黨,1982年離休,曾獲國家文化部“藝術研究院一級剪紙藝術家”稱號、“中國剪紙藝術家”稱號;獲中國剪紙德藝雙馨獎、浙江剪紙藝術終身榮譽獎,被譽為“金華第一剪”。今夕隔世,百年一眼,老人已是95周歲高齡,而剪紙藝術貫穿了他生命的點點滴滴,從滿頭青絲到兩鬢斑白。他成就了如今的金華剪紙,金華剪紙也成就了他。 “小時候,車馬慢,日子苦,我就坐在自家門檻上,懷揣著念想,拿著剪刀,歡歡喜喜地給自己剪出幸福的新時代;長大了,我也給自己剪,參加革命的時候剪,遇上文革的時候剪,改革開放了剪,剪個自己滿意的花兒,貼窗上,或夾書里作書簽,剪著剪著,心就靜了,有些事也就明白了;再后來,我就退休了,也老了,我還是放不下這把剪刀,去哪兒都把它揣在兜里,剪著剪著,就剪掉了年輕時候的暴脾氣,剪掉了肝硬化、膽囊炎、心律不齊,耳聰目明、手腳活絡起來,也剪出了子孫滿堂,家庭和睦,健康長壽……”采訪中,老人一邊剪著金雞,一邊說著他的剪紙人生,讓人只愿靜靜地聽,不忍打攪。 在王風的記憶里,金華剪紙曾一度被藝術圈拒之門外,無數次被拒稿,甚至有雜志、報紙的編輯諷之為“雕蟲小技”,反問王風這怎上得了大雅之堂。但王風相信,藝術殿堂里有剪紙的一席之地,因為這里頭有農耕民族的根。那還是1987年,王風的剪紙在金華的小眾圈里已是小有名氣,亦受到著名工筆畫家張和的青睞,應邀參展。此次剪紙作品展令在場藝術家耳目一新,在廣大百姓中反響甚大,當地媒體爭相報道。王風也因此一鳴驚人,“金華第一剪”便是當時得來的雅號。 剪紙藝術之路漫漫,王風始終孜孜以求。在堅持傳承中國傳統剪紙藝術中的月牙、鋸齒等主要元素的同時,王風時常學古知新,由宋代文人畫中得到靈感,在剪紙藝術作品設計中融合書法與傳統窗花裁剪藝術,令二者舊中出新,相得益彰,雅俗共賞。此外,王風還將時代韻律融于藝術創作。1999年,他創作了剪紙作品《愛我中華》,并在慶祝中華人民共和國建國50周年全國剪紙展中獲金獎,在2002年中國剪紙藝術大展獲金獎,在1999年和2003年的中國剪紙藝術節獲金獎。喜迎北京奧運會期間,他與女兒王愛民共同創作了以2008年北京奧運會吉祥物五福娃為原型的剪紙作品,表達了兩代剪紙人對北京奧運會的美好祝福。 新的一年里,老人有個愿望:愿金華剪紙藝術之火不滅,愿金華剪紙草根基因不斷,愿金華剪紙藝術創新之力不竭。

|

||

|

掃一掃在手機打開當前頁

|